从古至今,无数的文人雅士以其曼妙的文笔为“梅兰竹菊”四君子写下许多传世的文章及诗词。之所以称他们为君子,是因为其风骨与气质都是中国文人墨客的写照:“琼枝只合在瑶台,谁向江南处处栽。雪满山中高士卧,月明林下美人来。寒依疏影萧萧竹,春掩残香漠漠苔。自去何郎无好咏,东风愁绝几回开。”中国文人以其孤傲的个性、倔强的性格、高寒超逸的韵致立世,将梅兰竹菊的特质融入血脉。

梅:卓尔不群,迎风傲雪,铁骨铮铮,枝干遒劲,老而弥芳,不畏寒实是出自天然,而寒香俱来更为生来造化,踏雪寻梅,呵气凝香,风雅无穷尽矣。花来之时,满谷幽香;花落之日,漫天飞雪;立梅之下,不知自己是否身置玉宇琼楼。

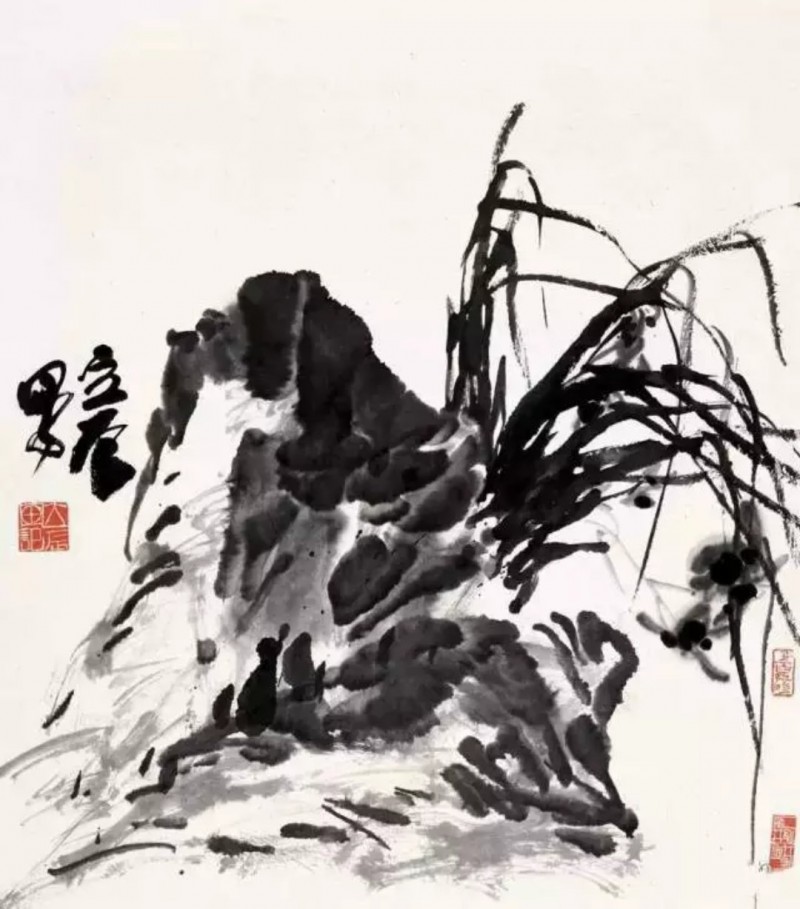

兰:幽而不病,喜居幽谷,独爱明月清风,厌都市喧嚣,不以境寂而色逊,不因谷空而貌衰。艺兰之人,跋涉林壑之间,寻采野生之兰,驯其野性,育其良种,配山石衬其隽秀,置曲房显其香幽;兰叶,如挑破凡障睿剑,兰花,如指点群迷佛手,闻其香,瞻其容,如入禅境矣。兰香如檀,置兰之室不宜久坐,久坐而不闻其香,故痴迷呆滞者,实难见识兰之雅趣。

竹:圆而浑厚,无心为虚,挺拔而不轻佻,性随和,山野庙堂随处可安,疾风劲节,弯而不折,沐日月光辉,泽山泉甘露,宋代苏东坡曰:“宁可食无肉,不可居无竹。”文人爱竹之情,可代饮食。

菊:立于寒霜,丽而不媚,怒放于深秋之际,点缀于村野篱舍之间,不与群芳争春,却愿点缀高士白头:“采菊东篱下,悠然见南山”,这种闲适散淡的心境,实乃菊花的真实写照。不知士为花,还是花为士,花士两相照,此心留千古。

然在中国绘画史上,梅兰竹菊已成为了单独的画种。而且是以笔墨表现为主体的画种。

梅兰竹菊像京剧一样推到了程式化的高度。

京剧四大功夫,即京剧的表演形式--唱、念、做、打,也是戏曲表演的基本功,并在长期的实践中形成了一套独具特色的表演程式。京剧的这套表演程式即规范,塑造了大量性格鲜明、生动感人的艺术形象,促进了京剧的不断发展和繁荣。京剧的表演艺术和运用舞台空间的方式极为完美,这是汲取前辈们长期创造的结果。

有人对程式认识不足,才产生对程式的否定。

程式是中国文化发展到一定高度的结晶。

中国绘画也如此,前人通过大量的大量的笔墨实验及大量的梅兰竹菊的训练,不断总结和传承,才使后来者理解和认识中国画的笔墨规律。

潘天寿先生有言:画画就是用最少的笔墨把画面割裂成大小不同的空白,“画中国画的人其实就是画空白”。潘先生考验学生们的方法是,用最少的笔墨把一张宣纸割裂成最多的空白,而且空白的大小形状各不相等,实际上这是中国画家一辈子要做的事情。这个问题的含义就要求笔墨简练概括,越少越好。但是少的要求有个前提,就是一笔下去,它的内涵量必须得丰富,内涵量不足,你达不到效果。

而梅兰竹菊的训练可提炼笔墨程度。如兰草的破凤眼、梅花的枝干穿插、竹叶的重叠等,可使笔墨达到最简练最纯粹的程度。

潘先生明确要求:中国画以点线造型塑造形象,需要做很多功课:第一是解决书法问题,第二,传统梅兰竹菊的训练,第三是综合山水花鸟人物的传统法则上升至认知生活阶段。

古代画家必须先画梅兰竹菊。像元四家(黄公望、倪瓒、吴镇和王蒙),倪瓚繼承趙孟頫的枯木竹石畫法,但在筆墨上更顯精到。追求筆墨靈動多變的韻味,形似不是他考慮的主要問題。而吳鎮的墨竹畫以簡逸取勝,多一枝數葉,構圖簡潔明快,運筆迅疾,以草書筆法入畫的韻味顯而易見。他畫有《竹譜》多冊,他十分注重总结画竹的各种程式,如:“墨竹位置,如画竹竿、节、枝、叶四者,若不由规矩,徒费工夫,终不能成画。濡墨有浅深,下笔有轻重。逆顺往来须知去就;浓淡粗细,便见荣枯。仍要叶叶着枝,枝枝着节。”他反对枝叶向背杂乱、叶似刀截、身如板束、粗俗狼藉,认为行笔要“驰骋于法度之中,逍遥于尘垢之外,从心所欲,不逾准绳”。

吴镇不但在总体上强调画墨竹的法度,而且对细微之处的研究,也精细入微。他认为画墨竹之法,可分为竿、节、枝、叶四个方面,“而叠叶为至难,于此不工则不得为佳画矣”。他说:画竹须“下笔要劲,节实按而虚起,一抹便过,少迟留则必钝厚不铦利矣。”他归纳了画叶诸病:“粗似桃叶,细如柳叶,孤生并立,如又如井,太长太短,蛇形鱼腹,手指蜡蜒等状,均疏密偏重偏轻之病,使人厌观。”

画梅兰竹菊并非要成为专门的画家,是为了解决中国画基本功的问题。如今画梅兰竹菊的人越来越少,因为难度太大,“半世兰一世竹”,很少有人想在这方面下苦功夫。而这四种题材能把中国画需要的笔墨技巧都能体现出来,可作为中国画笔墨的代表。兰草的起、行、收和书法笔法的运转是接近的且和中国绘画的发展相辅相成。宋以前,人物山水花鸟湿笔较多,只强调线条的粗细变化,如游丝描、铁线描等,点线与书法有严格的统一。元以前“理法合一”,形成有特点的刚柔相济的线条,元以后由于“书画同源”理念的提出及文人画的兴起,线条开始出现了干湿、粗细、浓淡上的变化。画家有意识地把中国画的笔法和墨法拿出来与书法对比,并以此来检验中国绘画。恰在这个时候,梅兰竹菊画法兴起。梅兰竹菊独立地表现画家的主题意识。

要想把中国画更好地传承下去,应该将梅兰竹菊当做重要科目来训练。这个任务在当代意义尤为重大。因为中国画笔墨结构的严格性,很多从这里头产生。而且,梅兰竹菊的笔法从书法中来,是传统文化的组成部分。其笔墨规律为:

兰:草本笔墨的代表,如芦苇等

竹:非草非木,竹节挺拔,叶子狭长、锋利,用笔刚挺,

梅:木本枝干的代表,如玉兰

菊:勾画点叶,解决牡丹、月季等类同植物笔墨问题。

花鸟画需要的笔底表现方法最复杂最多,不同对象有不同的笔墨,多训练几组表现方法,提高手头绘画能力,就算从未画过的东西,也能找出方法来表现。这当中最核心的问题是:下笔后能找准点、线形态的基本规律,入木三分。这就需要通过书法和梅兰竹菊的临摹手段来解决。

二:眼中之竹、胸中之竹,笔下之竹

刚讲过,学中国画的人,以梅兰竹菊为基础训练课程,应当引起足够重视。但是,在学习的过程中,要了解他的发展概况,不能盲目学习,应端正学习态度,掌握技法规律。

历代画家各有各的风格,不能只学一家。如果喜欢画竹子,就得了解竹子绘画的历史,从文同、苏轼、至管道升、吴镇、柯九思、李息斋、顾安至宋克、王绂、夏昶、再至徐渭、郑燮、蒲作英、吴昌硕等。

板桥、昌硕的竹子明显带有个人风格,应该放到后期去学。板桥的竹子家喻户晓,形式化的东西较多,难于变化;昌硕则多以晴竹为主,中锋转侧锋,如刀出鞘。早期主要以基础训练为主,如吴镇、文同、石涛等,石涛竹很有弹性,笔下变化多,比较强调内在笔墨,有晴有雨亦有风,表现手段多样,学习时容易变化、发展,可变性强。

眼中之竹:即为自然界中的竹子,竹竿越粗,竹叶越小,竹竿越细,竹叶越大;弯节不弯杆。吴昌硕家乡以竹子为主,他对风竹的感情尤为深厚。吴昌硕画竹即是写气、写神,画气不画形,主要画风中竹子的态势。画面当中粗看竹叶悬空,实际上法度严谨。神不脱离形,神更高于形。写意画难度在于既不违反生长规律又能把“意”表达出来。所以,对物体生长规律的把握很重要。画家对客观规律把握很深,训练成熟,胸襟开阔,既能入化。夏昶画竹叶短,石涛画竹叶稍长,吴昌硕则把叶拉得很长,组织关系在大的势上发生变化,并非每个叶都长在枝上,但势及意是连在枝上的。其笔墨关系更加严谨,笔断意连,意到笔不到。

中国画很重要的一点就是松动,有如围棋,善弈者松。

徐渭的雪竹是松动的代表,画面当中的白都是空出来的,从笔墨的角度上来说,竹叶并未画全。但是由此而留出了空白,显得很松动,其小枝和叶子都是自然天成。这是他长期观察自然的结果,其眼中之竹已经达到了相当熟练的程度。

胸中之竹:表现手法与思想格调及修养息息相关。法无定法,物有常理,用形来表现神,而神又要服从主题规律。客观美通过主观实现。中国画家要通过中国文化、中国元素、中国思想来提高审美能力。审美能力越活跃,感受到的美的物体就越多。审美能力决定能否找到美、发现美,而审美能力的高低又关系到了画面的格调。

写意更注重观察,所以写生很重要。客观事物经过主观加工,从而形成成熟的笔墨结构。这个笔墨结构须通过笔墨形式来表达,于是,胸中之竹变成了笔下之竹。这是中国画的关键。其手头功夫即笔墨表现力一定要强,可以达到随心所欲的程度。

从胸中之竹到笔下之竹需要成熟的基本功,每天练习书法和梅兰竹菊即为此服务。一笔下来要能达到预期的效果。神来之笔非偶然,产生这一笔绝对不容易。化腐朽为神奇也要手头功夫到位。

所以,“胸中之竹”为画家的要害。

从眼中之竹至胸中之竹,从胸中之竹至笔下之竹称为中国绘画的两度神化,这两度神化是中国写意画创作的基本环节也是关键环节。

第一度神化:把客观物象变化为成熟的笔墨形象(即客观物象,加前人经验,再加自己的绘画体验)

第二度神化:不脱离主观形象,但个人修养、绘画状态、品格更是中心。修养第一,个性次之。忘我忘法,旁若无人。忘我忘法的同时,还不能忘记胸有成竹。

由此可引申成为中国绘画的两个阶段:

第一阶段,有理有法,清楚物象生长及存在的结构,以便形成成熟的笔墨结构。

第二阶段:重视趣味和格调,并且将水与墨发挥到恰如其分的地步。

所以,在此可将中国写意精神理解为:一味地强调技巧不是高度,其精神高度由文化思想及格调决定。要想提高中国绘画的写意精神,首先要在思想上有清醒的认识,扎根本土文化;其次由意象造型来提供中国画以生命力。纯抽象画、行为水墨及现代水墨没有了笔墨,缺乏中国画基本元素,应该与之拉开距离。中国画不可能发展成为纯抽象,边缘艺术可以发展,但不能称为中国画。